Blog

デザスク報告:デザイン活用のはじめかた(10/1)

今回は「デザイン活用のはじめかた」をテーマに、企業の経営者や学生、地域で活動する方にご参加いただき、

それぞれの立場から、デザインを活用するとはどういうことかを探る時間となりました。

【ぴょんすること】

冒頭で稲波校長から紹介されたのは「ぴょん」というキーワード。

一人で悩んでいるときより、人と話したり異分野と協働したりするときに「想像的な飛躍=ぴょん」が起きる。

これがデザイン活用のはじめ方にとって大切な姿勢だと語られました。

そのために必要なのは、・専門家同士の協業 ・目的への腹落ち ・想像的/直感的な飛躍。

さらにものが売れなくなっている時代で、存在する意味や在り方をどうデザインするかが、

これからますます重要になっていくと強調されました。

【ワーク1:左脳デッサン】

最初のワークでは、コンビニのデリを題材に「気づいたことを全て書き出す」左脳デッサンを実施。

「割り箸に爪楊枝がない」「値段と量のバランスが嬉しい」など具体的な観察が出る一方、

稲波校長からは「『食べ物である』という当たり前に誰も触れていないのは盲点」との指摘が。

既知の事柄を問い直すことで新しい視点が生まれる。

「そもそもを問う」姿勢がデザインには欠かせないと改めて話がありました。

【ワーク2:コンビニ写真の比較】

続いて、オフィス街と郊外のセブンイレブン・ファミリーマートの写真を比較。

商品の配置や品揃えの違いから、「誰に向けてデザインされているか」「なぜコンビニの仕組みが成立するのか」

とそもそもを問う視点まで広がりました。

【ワーク3:ペアで共有】

最初に個人で見てもらったデリを今度はペアになって共有してもらいました。

他者の目が入ると「消費期限が長い理由」「容器デザインの工夫」「商品名と中身のギャップ」など、

自分一人では気づかなかった無数の情報が隠れていることに気づきます。

今回のワークで大切にしたのは、「ここに気づけたなら、さらにこんな発想もできるのでは?」とアイデアを広げていくこと。

問いを立て続けることで、見えてくる景色や得られる情報量は大きく変わります。

気づきを深読みしすぎず、まずはたくさん気づいて言葉にする。

「自分たちの価値は何か」と考え続けることが大事です。

【デザイナーと事業者の関わり方】

参加者から「デザイナーは初期の段階から関わってほしいのに、会社ではそれが難しい」という声が多く聞かれました。

デザイナーにもスタイルや関われる領域は人によって異なり、初心者には経営まで伴走できるタイプが適していると言います。

また、大切なのは事業者自身が自分たちの“穴”を理解し、小さな仕事から一緒に始めること。

相性を確かめながら少しずつ関係性を広げていく進め方がおすすめだそうです。

【感想】

・盲点は見えない。他者と一緒に考える大切さを実感した。

・悔しいけど、もっと成長したいと強く思った。

・一方的に聞くだけだと身につかないけど、やっぱりこの場は自分の血肉になる。

【まとめ】

今回は、デザイン活用の第一歩として「そもそもを問う姿勢」と「他者視点を取り入れる大切さ」を体感しました。

稲波校長からは、「見た目のデザインではなく深い視点を得られることが大事」との言葉が。

まずは小さく一歩を踏んでそこからステップアップしていくことが、デザイン活用につながります。

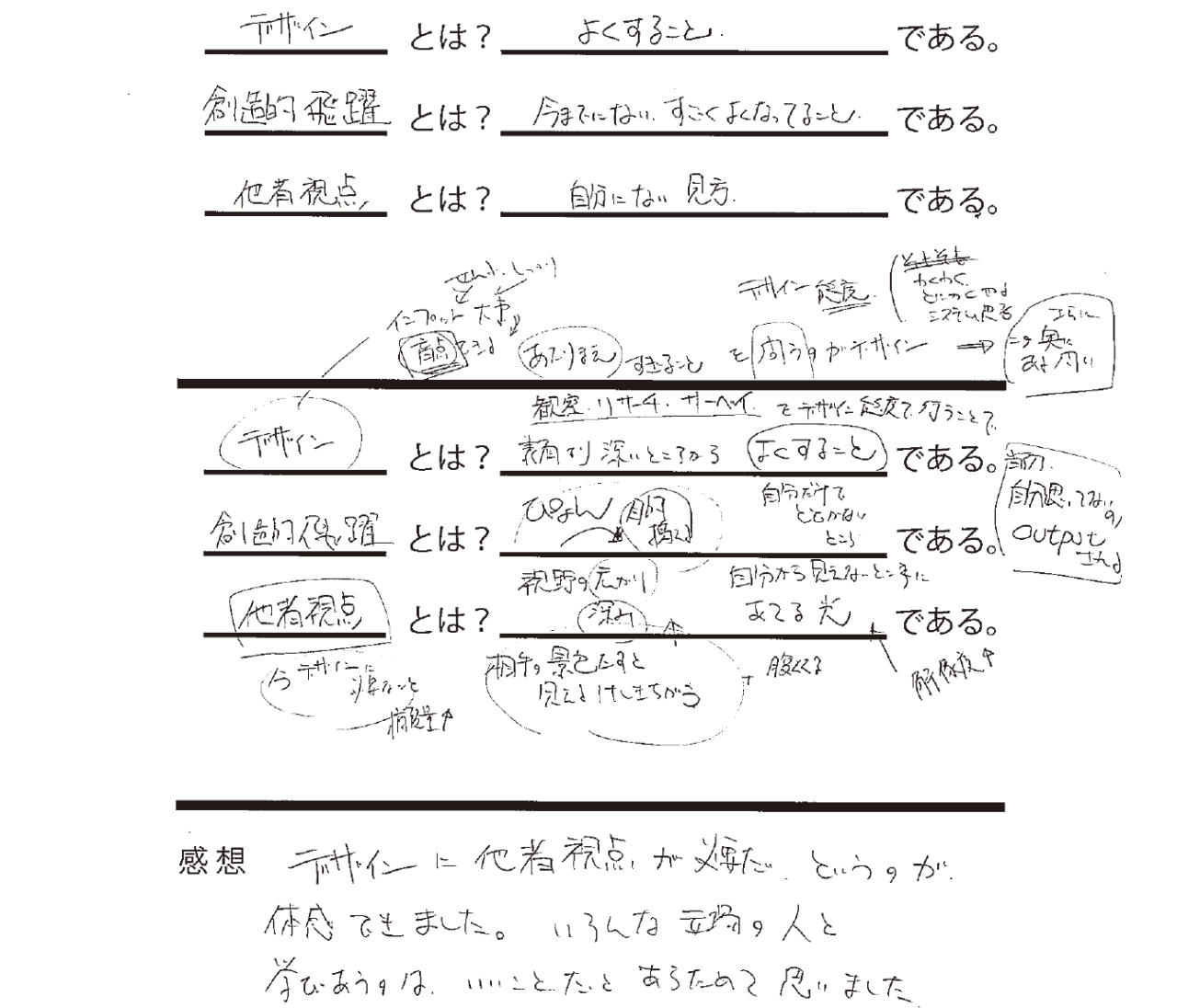

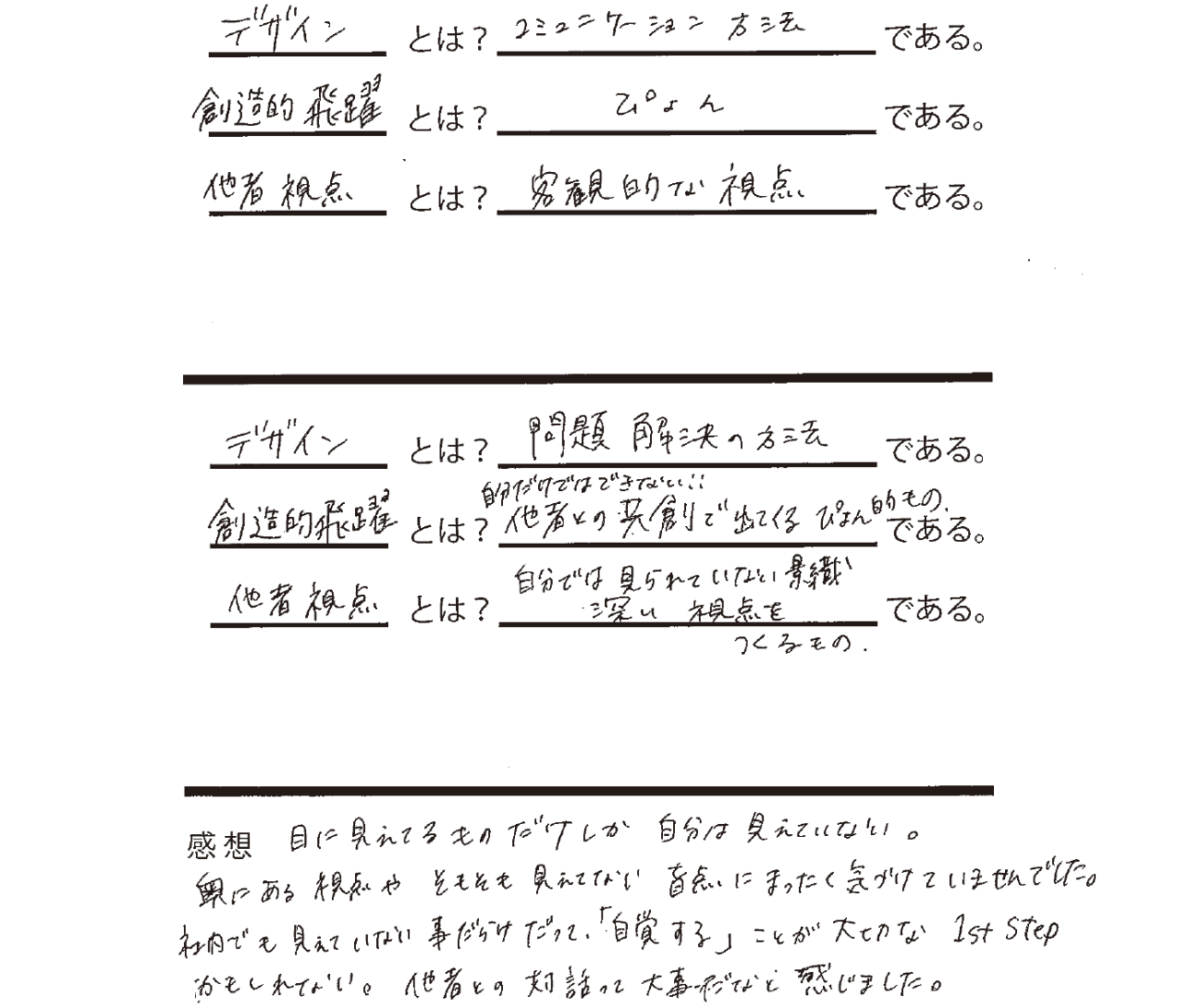

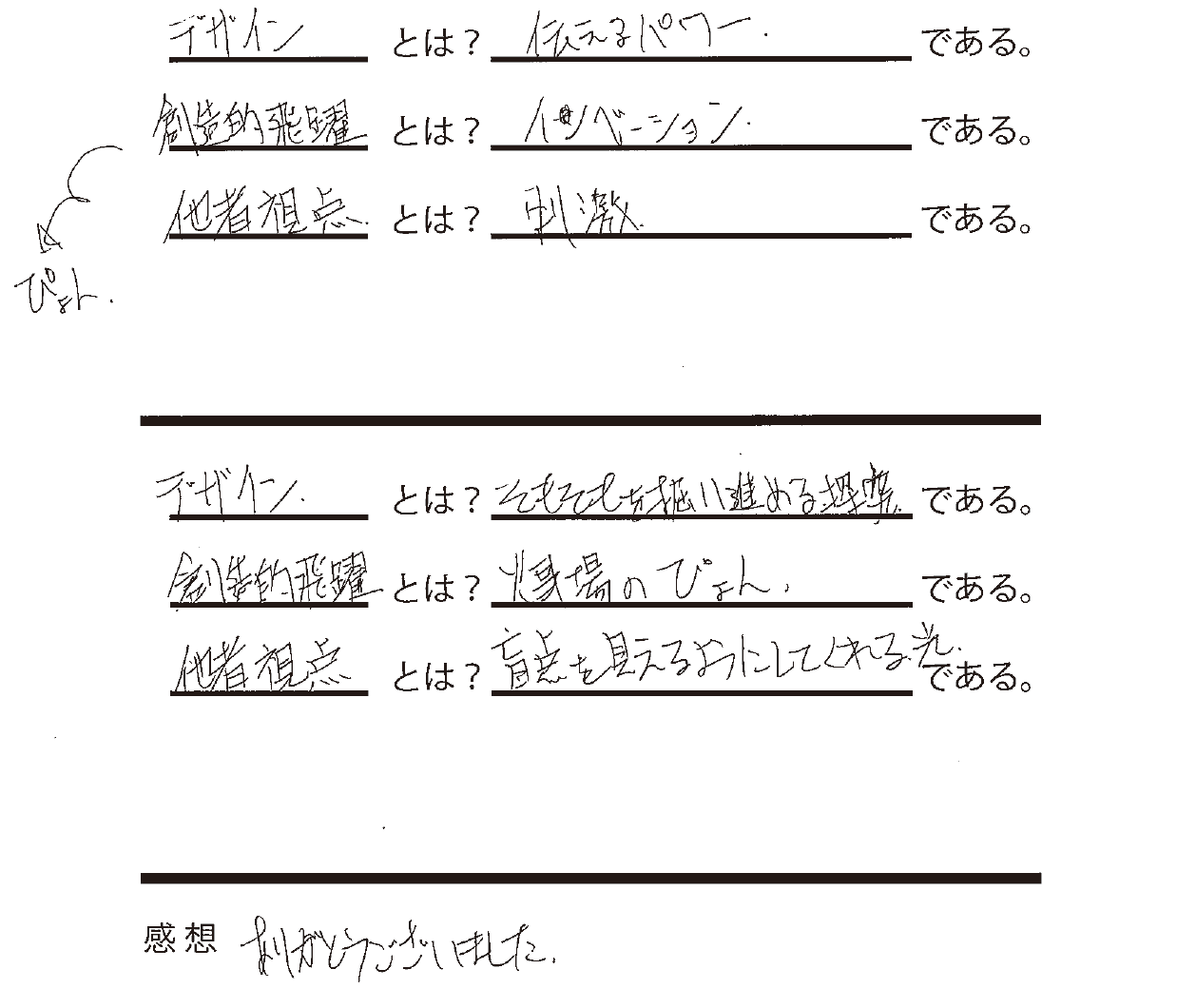

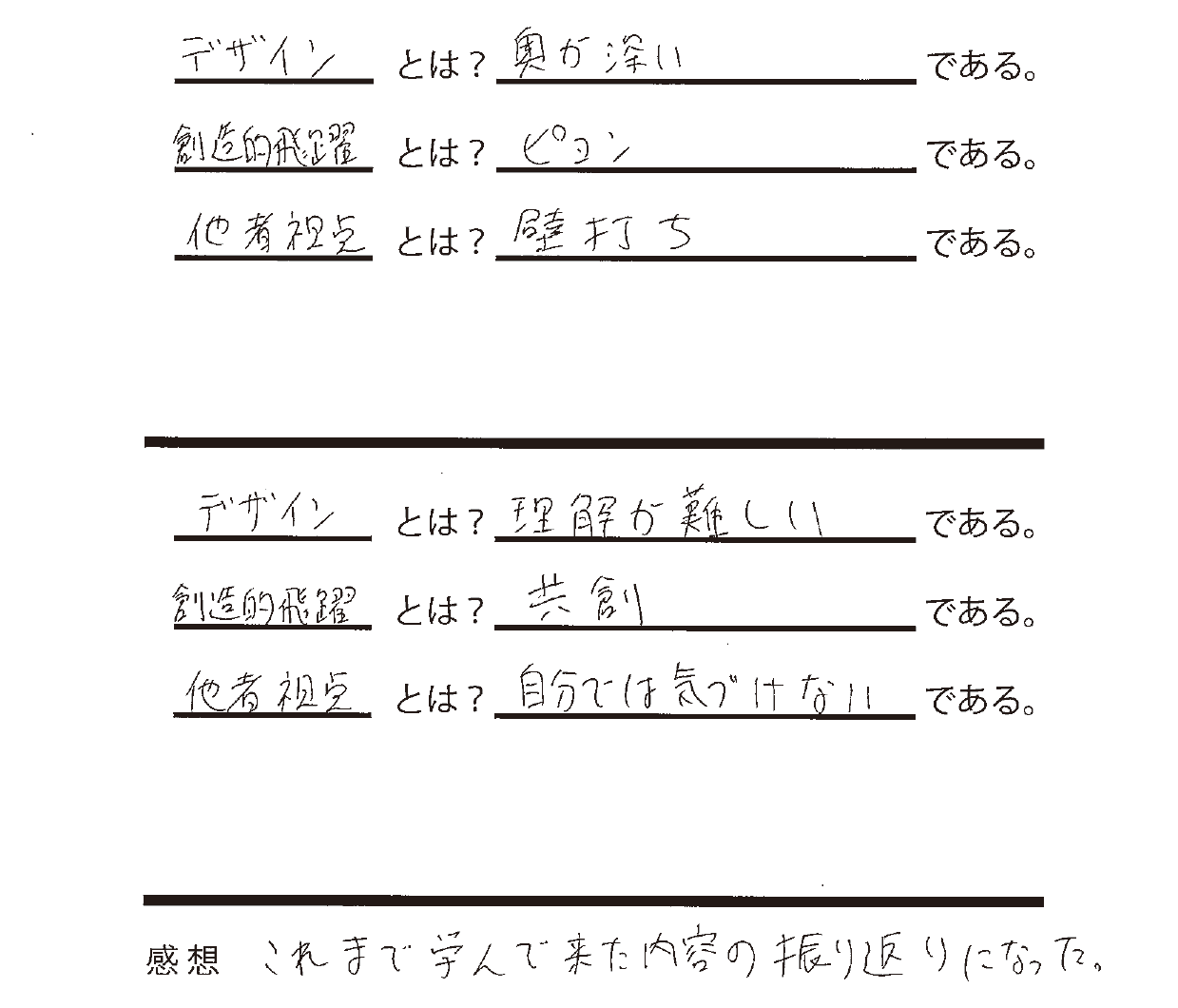

■アンケート

デザスクでは事前事後のアンケートを行なっております。

今回書いてもらったものを一部紹介させていただきます。(画像参照)

■次回以降のデザスク

①10月14日(火)19:00~21:00 「言葉をデザインする in madanasaso」

https://peatix.com/event/4559895/view

②11月6日(木)18:30~20:30 「サステナブルな事業って何か?in Cue」